Einleitung

Die Bundesregierung plant einen tiefen Einschnitt ins System der Arbeitslosenunterstützung: Künftig soll es nicht mehr möglich sein, neben Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe geringfügig dazuzuverdienen. Offiziell gehe es um Einsparungen und stärkere Anreize für „echte“ Arbeitsaufnahme. Doch besonders für Menschen in der Kreativwirtschaft und im Kulturbereich steht weit

mehr auf dem Spiel: nämlich die schlichte Überlebensmöglichkeit in projektfreien Zeiten – und damit letztlich die Existenz ganzer kultureller Ökosysteme.

Die geplante Reform

Derzeit dürfen Arbeitslose bis zur Geringfügigkeitsgrenze – rund 551 Euro brutto im Monat – dazuverdienen. Diese Regelung soll gestrichen werden. Gleichzeitig wird ein degressives Arbeitslosengeld diskutiert, das mit zunehmender Bezugsdauer sinkt.

Kritiker*innen betonen: Die Einsparungen sind im Vergleich zu den sozialen Folgekosten marginal. Gespart wird an jenen, die ohnehin in instabilen Beschäftigungsformen leben – nicht etwa durch den Abbau von Bürokratie oder überkomplexen Verwaltungsstrukturen.

Flexibilität, die Leben sichert

In vielen Kreativberufen ist ein klassisches Vollzeitverhältnis schlicht unrealistisch. Medienarbeiter*innen, Kulturschaffende, Designer*innen und viele andere Freelancer hangeln sich von Projekt zu Projekt. Geringfügige Zuverdienste sind dabei kein Schlupfloch, sondern überlebenswichtig – und eine Möglichkeit, beruflich aktiv und anschlussfähig zu bleiben.

Eine Studie des AMS Kärnten belegt: Geringfügige Beschäftigungen führen oft in reguläre Anstellungen. Laut WIFO nutzen fast 42 % der Betroffenen diesen Weg als Sprungbrett in längerfristige Beschäftigungen. Gerade bei unregelmäßigem Arbeitsanfall – etwa in der Veranstaltungsbranche oder bei redaktionellen Zyklen – ist diese Brücke entscheidend.

Eine Branche unter Druck

Der Kulturrat Österreich warnt: Der Wegfall der Zuverdienstgrenze könnte viele Kulturschaffende in existenzielle Unsicherheit stürzen. In prekären Berufsfeldern mit niedrigen Honoraren und Erwerbslücken ist der Mix aus AMS-Leistung und gelegentlichen Aufträgen oft die einzige Überlebensstrategie.

Wer hier auf „reguläre Vollzeitjobs“ verweist, verkennt die Realität: Viele dieser Jobs existieren schlicht nicht. Sie sind projektbezogen, befristet, saisonal. Ohne die Möglichkeit des geringfügigen Zuverdiensts drohen Rückzug in Schwarzarbeit – oder der vollständige Ausstieg aus dem Beruf.

Ein politischer Spagat

Die Regierung argumentiert mit Fairness gegenüber Vollzeitbeschäftigten. Doch Fachleute widersprechen: Die Ersatzrate – also das Verhältnis von Arbeitslosengeld zum letzten Einkommen – ist in Österreich bereits unterdurchschnittlich. Zudem ist die Rechnung langfristig trügerisch: Wer flexible Modelle kappt, treibt mehr Menschen in die Sozialhilfe. Das ist keine Einsparung – sondern eine Verlagerung der Kosten. Für viele Kreative bedeutet das: Aufträge ablehnen, Perspektiven verlieren, aus dem Beruf gedrängt werden. Und wenn weniger nachkommen, fehlen bald jene, die kulturelle Arbeit leisten, redaktionelle Inhalte gestalten oder neue Formate entwickeln.

Doch die Folgen reichen weit über den Kulturbereich hinaus. Auch Solo-Selbstständige, EPUs, Sozialunternehmerinnen, NGO-Akteurinnen und viele andere, die sich zwischen Projekten, Teilzeitengagement und gesellschaftlich relevanter Arbeit bewegen, geraten unter Druck. Wenn es für sie keinen Platz mehr im sozialen Sicherungssystem gibt, verliert die Gesellschaft nicht nur individuelle Erwerbsbiografien – sondern auch das Fundament kultureller, sozialer und medialer Infrastruktur.

Fazit & Ausblick: Wer nicht reinpasst, fällt durch

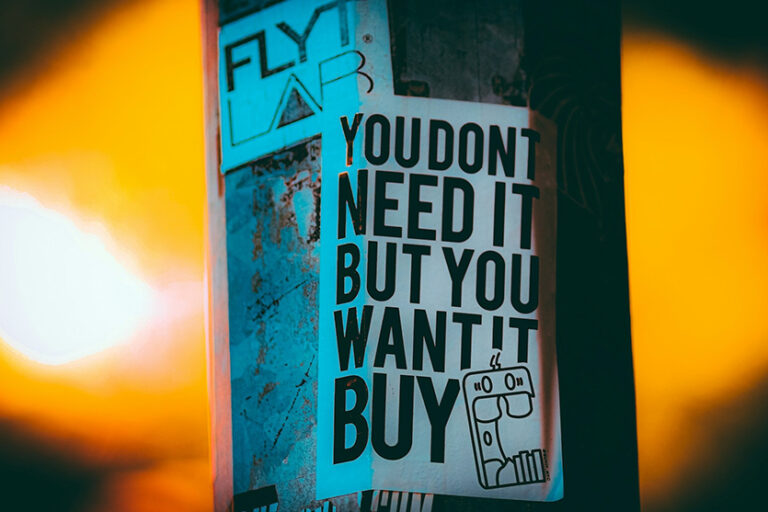

Die Debatte um die Zuverdienstgrenze legt einen strukturellen Systemfehler offen: Ein Arbeitsmarkt, der auf das Ideal der Vollzeitbeschäftigung ausgerichtet ist, kollidiert mit der Realität projektförmiger, hybrider Erwerbsmodelle. Kreative sind dabei nur die sichtbarste Gruppe unter vielen.

Wer Flexibilität einfordert, muss auch flexible Absicherungen schaffen. Doch stattdessen droht nun ein Rückschritt in rigide Systeme, die Menschen ins berufliche Abseits drängen – mit fatalen Folgen für Vielfalt, Innovation und gesellschaftliche Resilienz.

Denn die scheinbar kleinen Jobs, die freiberuflichen Zwischenräume, das Nebenerwerbliche – sie sind tragende Säulen der kulturellen und sozialen Infrastruktur. Sie sichern Zugang, Beteiligung und Innovation dort, wo der Markt versagt. Wer diese Strukturen kappt, spart nicht am Rand – sondern im Kern unserer Zukunftsfähigkeit.

Diese Reform wirft damit auch eine demokratiepolitische Frage auf: Wem dient das System – und wer darf darin überhaupt noch arbeiten?

Denn wenn jene ausgeschlossen werden, die unkonventionell, aber gesellschaftlich unverzichtbar tätig sind, dann ist nicht nur ihre Existenz gefährdet – sondern auch das, was wir als Gesellschaft kulturell, medial und sozial hervorbringen.

Was gilt als Arbeit – und für wen lohnt sie sich?

Diese Frage ist drängender denn je. Und sie markiert den Ausgangspunkt einer längst überfälligen Debatte darüber, wie wir Arbeit künftig verstehen, organisieren und absichern wollen.

Smart Coop Austria, 12.6.2025

Quellen:

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/278318/1/1833304268.pdf?utm

https://www.arbeit-wirtschaft.at/episode-arbeitslosigkeit-klassenkampf-von-oben-der-podcast

https://www.parlament.gv.at/aktuelles/pk/jahr_2025/pk0514?utm